着床前診断とは?

体外受精によって得られた受精卵から一部の細胞を取って遺伝学的な解析を行うことで、移植する胚の選別を行うことです。

現在、出生前診断として羊水検査やNIPTなどがありますが、これらの検査を受ける場合、流産・死産になる可能性や検査を受けても確定診断が得られない事があります。着床前診断では、移植前に検査を行うことにより染色体異常による流産率の低下や、妊娠率が高くなることが期待されます。

しかし、これまで着床前診断は日産婦により禁止されていたので、その有効性を検討することもできませんでしたが、近年の解析法の進歩や検査方法の開発、他国での着床前診断に関する結果等から、この検査の有効性を検討することになりました。

2016年には、今回の大規模な研究の前に83人の方にパイロットスタディを実施し、1回の移植あたりの妊娠率が高くなるという事が確認されています。

今回研究では、流産率や一人当たりの妊娠成功率が高くなるのかについて検討される予定です。

着床前診断の種類

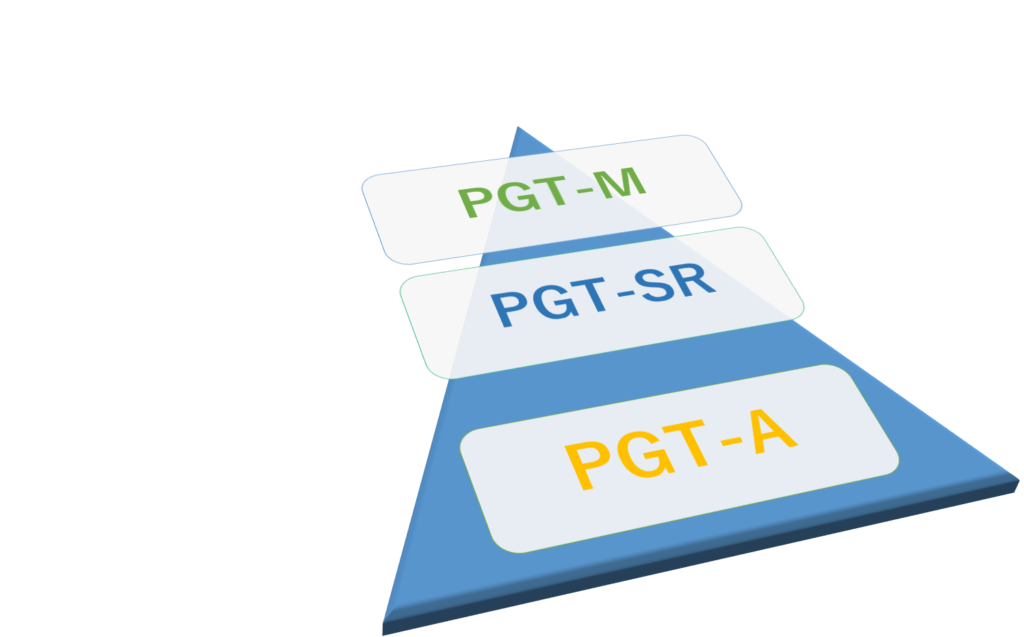

着床前診断(PGT)には、PGT-M、PGT-SR、PGT-Aの3つがあります。

それぞれを簡易的にまとめると以下のようになります。

- PGT-M・・・夫婦のどちらかまたは両方が単一遺伝子疾患を持ってい場合

- PGT-SR・・・夫婦のどちらかまたは両方が染色体構造異常を持っている場合

- PGT-A・・・夫婦のどちらも染色体は正常である場合(検査していない場合も可)

PGT-Mでは、単一遺伝子の異常がないかを調べる事により、両親がもっている遺伝子疾患と同様の疾患をもつ子どもを妊娠する事を防ぐ事を目的に、

PGT-SR・PGT-Aでは、染色体異常の構造異常や数的異常を調べることで、反復流産や体外受精での移植不成功の回数を減らすことを目的としています。

他施設共同研究前でも、PGT-MやPGT-SRに関しては、「PGD]や「PGS」といった名で、個別に倫理委員会から承認をもらうことにより着床前診断が行われてきました。

着床前診断からわかること

この検査からを受ける事により、移植候補の胚の染色体異常の有無がわかります。

年齢が高くなるにつれ21番染色体を1本多く持つダウン症児が多くなることはよく知られているます。これは、年を重ねることにより染色体の不分離(2本ある染色体が平等に半分にならない事)が起きやすくなるからです。

従来は、妊娠が成立した後に出生前診断を受ける事により判定していましたが、着床前診断を受ける事により、事前に知る事ができ母体へのリスクや精神的負担を軽減することが可能となります。

数的異常の場合、21番、13番、18番のトリソミーのように生まれてくる可能性があるものがありますが、そのほかの染色体の場合は初期の流産になります。

これらの情報を知る事は、グレード評価ではわからなかった部分であり初期流産を繰り返していた方の胚を調べると、すべて異常胚であったという事もあります。

よく「妊娠判定かすりもしなかった」という言葉をよく聞きますが、異常胚が着床すると初期流産になるので異所性妊娠や稽留流産のリスクを考えるとキレイに流れてくれてよかったと感じます。※あくまでも個人的意見です

正常胚でも流産になることはありますので、すべてそうだという事ではありません。

着床前診断ではわからない事

今回の他施設共同研究では、「性染色体の異常は開示しない」という事になっています。

これは、「ターナー症候群やクラインフェルター症候群をなのか関しては、結果としてはわかっているが教えません」という事です。このような場合、その他の染色体が正常であれば、正常胚として結果が返ってくることが予測されます。

また、性別に関しても知る事はできません。これは倫理的観点からであり、命の選別につながるからです。

知っておくべきリスク

検査に関して知っててほしい事が2つあります。

1つ目は、移植できなくなるリスクがある事です。

検査をするためには細胞の一部をちぎり取る(生検)必要があります。胚のグレードが低かったり細胞数が少ないと、生検をするとダメージを強く受けてしまい移植できなくなってしまう可能性があります。

もう1つは、モザイク胚である可能性です。

細胞は、正常細胞と異常細胞が混ざっている「モザイク状態」である事上がります。

胚盤胞期胚の細胞では、将来赤ちゃんになる細胞と胎盤になる細胞が分かれています。生検を行う際には、胎盤になる細胞のみを採取します。

赤ちゃんになる細胞と、胎盤になる細胞の結果が異なる事や、採取した数細胞の中でもモザイクと診断される事があります。

正常な細胞と異常な細胞が混じっている状態なので、移植してみないと結果はわからないという事になります。

適応対象は?

- 1

- 2