「グレード良くないけど生検して大丈夫?」

「細胞数少ないのに再検査!?」 「お金払ったのに結果なし?」

「検査はできたけど心配・・・」

「細胞取った際に胚がダメになりました。」

「検査するより移植した方がマシだった・・・」

臨床研究が本格的にスタートし、従来よりも容易にPGT-AやPGT-SRといった胚の検査が受けれるようになり半年がたった今、実際に検査を受けた方・する側が感じている事

想像以上に胚へのダメージが大きい!

「着床前診断について」という記事で、生検のリスクについて記載しましたが、細胞採取という過程で胚がダメになる可能性は、胚生検凍結融解胚移植ができなくなる頻度(約5%以下)よりもぐーんと高い事が見えてきました。

何らかの理由で検査結果が出る前に胚が死んでしまい結果が出ないことがあります。

では、どのような過程で検査できなくなるのか?また、今注目されている細胞を採取せずに検査する方法について紹介します。

結果が返ってこなかった理由

着床前診断を希望した際、正常か異常かがわからないまま胚がダメになる可能性は十分あります。受ける側からすると、検査結果が返ってこないなんておかしな話と感じますよね。

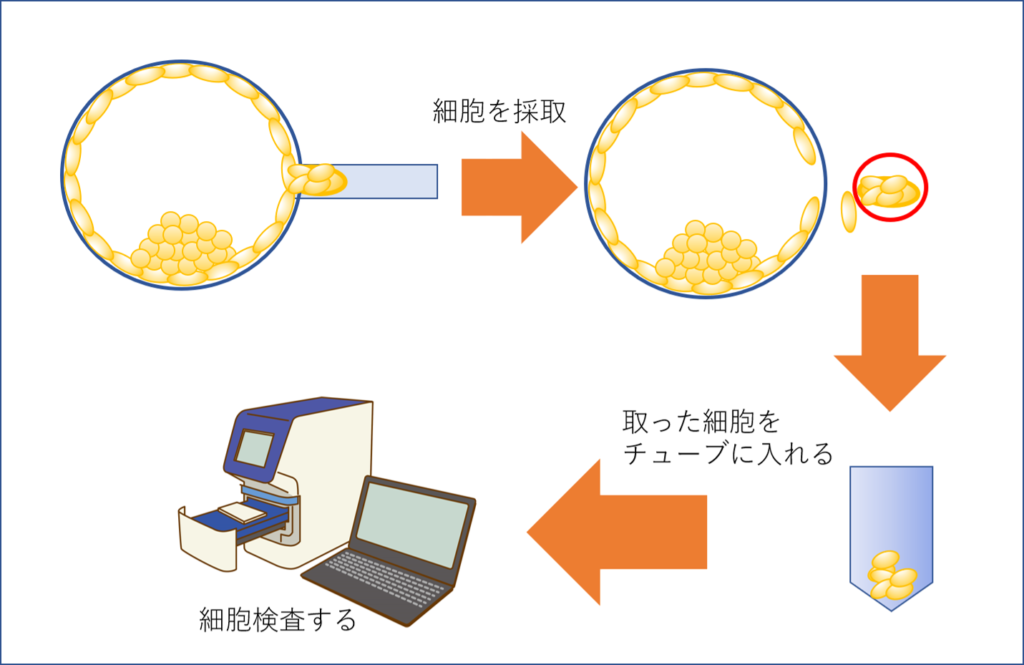

理由を説明する前に、胚生検について簡単に説明すると、

胚盤胞から栄養外胚葉と呼ばれる胎盤になる細胞の一部を採取します。取った細胞をとても小さいチューブに入れて検査依頼を行います。

きちんと細胞をチューブに入れる事ができれば検査結果が返ってきますが、胚の状態によりキャンセルになる事もあります。

検査に出せなかった理由をまとめると以下のようになります。

- 検査をするために胚を融解した時点で死んでしまった

- 細胞を採取できなかった

- チュービングに失敗した

- 生検はできたが再凍結時に死んでいた

まず一つ目は、凍結胚で起こる事です。胚を検査する為に融解するも、融解した時に生きていなかった事。これは凍結融解胚移植と同じリスクです。

次に細胞を採取できなかったパターン。

胚が収縮していると、どの細胞が栄養外胚葉なのか判断できない場合があります。拡張するのを待ちますが、収縮したままの状態がある事もよくあります。また、生検時に胚に刺激を与えたことが原因となり収縮する事もあります。収縮する前に取るべき細胞をしっかりつかんでいれば問題ないのですが、失敗する事やもともと胚の細胞が少ないため取れないといったこともあります。

これの懸念し、栄養外胚葉の細胞にCグレードが付く胚は生検しない事を決めている施設もあります。

上手く細胞を取る事ができても、チューブに入れる過程で細胞を見失ったり、入れたつもりが入っていなかったというような事もあります。

直径5㎜ほどの小さいチューブの中にわずか2μほどを入れるには、とても高度な技術が必要です。私としては培養士の仕事の中でもっとも緊張する作業です。

細胞が入っていないと検査をしてもDNAがないので結果が返ってこない事になります。この場合、もう一度胚を融解し検査する事になりますが、ダメージがすごく大きい上に、必ずもう一度生検できるとも限りません。

無事に生検しチュービングまで終えると、検査結果を待つ間胚を凍結しておきます。

胚は細胞をちぎる行為により少なからずダメージを受けます。ほとんどの場合は、その部分を補い成長していきますが、ダメージに耐えきれず死んでしまう事もあります。

そんな中、このような様々な困難を解消できる事が期待されている技術があります。細胞を取る事は胚にとってはダメージの大きい事です。生検せずに検査ができるといいなと思いませんか?

細胞を取らない着床前診断

niPGT-A(非侵襲的着床前遺伝子検査)

出生前検査である「NIPT」という検査をご存じでしょうか?

これは、妊娠中の母体血中には胎児由来のDNAが存在している事から、採血を行い胎児に異常があるかを調べる検査です。血液中にはcell freeDNAと呼ばれる物質が存在している事は古くから知られており、不妊治療の分野だけでなくがん腫瘍のバイオマーカーとしても注目を集めています。

これと同じ発想から出来たのがniPGT-Aです。胚盤胞まで培養した培養液の中にも、DNAが浮遊しているのではないか?という考えでから培養液を回収し検査を行います。

培養液中からDNAを回収できるとなると、前述した4つの不安がすべて解消されることになるので期待できますね!!

しかし、これまではこの検査はあまり推奨されていませんでした。理由は、胚盤胞から細胞を取るPGT-Aと結果が一致しない事からです。

しかし研究と改善を重ね、今年になりPGT-Aとの一致率が97%( Fertilらの報告,2019)と高い結果が出ていることや、PGT-Aよりも多くの情報が得られるのではという事が示唆されつつあります。

現在、準備をしている段階ですが実用化される日は遠くないと思います。

胚に触れずに検査できることは、いいグレードの胚がなかなか出来なかった方にとっては朗報ですね(*’▽’)

培養士にとっても精神的負担が減るので、すごく助かります。

今後もniPGT-Aの最新の話題が入り次第更新していこうと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください